受験に受かりたかったら、「実力」をつけることを考えろ!

HPトップ

受験に受かりたかったら、「実力」をつけることを考えろ!

サッカーのブラジルチームはものすごく強い。

日本チームは、相手チームの研究をし、傾向と対策を尽くしているが、ものすごく(かなり)弱い。

この違いは「実力」のちがいだ。勝つために必要なのは「実力」であり、傾向と対策などは付随的な条件にすぎない。

では、実力をつけるにはどうしたらよいのか。

それは次の二つのことをすることだ。

①知識を徹底的に確実化すること。→1

②考え方・説明を論理で覚えることだ。→2

また、それは次の二つのことをしないことだ。

①儀式のような勉強をしないこと。→3

②無駄な勉強をしないこと。→4

1 知識を徹底的に確実化するには、どうしたらよいのか。

マスターできる範囲の知識・マスター可能な知識を、繰り返し練習して瞬間的に反応できるようにすることだ。

君たちはやたらたくさんの知識を覚えようとして、「中途半端なうろ覚え状態」、「一夜漬け→すぐ忘れる状態」になっている。20の知識をいい加減に覚えるよりも、5とか10の知識を確実にする方がはるかに効果的だ。その確実な知識が核になって、後で、結局、残りの15、10の知識も覚えられるからだ。たとえば、星座や星が苦手な人は、東西南北一つずつ覚えるだけでも良い。それを確実にすることが次へのステップになる。

君たちは繰り返しということを非常に簡単に考えている。3回も繰り返せばもうすべてが完了したように思っている。しかし、だから忘れるのだ。たとえば、ピアノ曲をマスターする人は、3回でマスターするだろうか。ありえないだろう。無数の繰り返しをするはずだ。スポーツの技を習得する人、何らかの技術を習得する人も同じだ。むしろ無能な人間ほど繰り返しを怠るといえる。

君たちは、自分は「バカ」ではないと思っているかもしれない。しかし、「知らないこと」「マスターしていないこと」については「バカ」そのものだ、ということに気づくべきだ。「バカの一つ覚え」というバカをバカにした言い方がある。しかし、バカみたいに繰り返して、「バカの一万覚え」くらいに達すれば、バカは(少なくとも相対的には)バカではなくなるだろう。これが逆転だ。このために繰り返しの努力をすべきだ。努力とは、心に勝利への情熱を秘めた静かな繰り返しのこと。日の丸の鉢巻きを締めることではない。

2 考え方を論理で覚えるとはどうすることか。ここでは論理学は持ち出さない。何をするかの観点を中心に述べる。

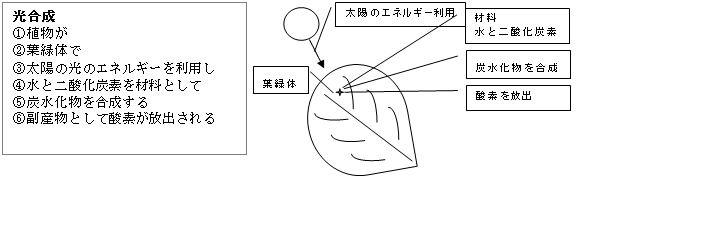

①まず、分解して覚えるということだ。 図にしてみることも大切だ。

[例]

②次に、理由をつけて覚えるということだ。

[例] 表現の自由は最大限に尊重されなければならない。

←〈理由〉民主主義は、国民の、国民による、国民のための政治だ。

このよう政治が実現されるためには、多数決の前に、国民が自由な議論をすることができなければないからだ。

③さらに、原因結果の関係で物事を整理するということだ。

[例] 化石燃料の大量消費→二酸化炭素の大量発生→大気中の二酸化炭素濃度の増加→温室効果→地球温暖化

→①南極・グリーンランド・ヒマラヤなどの高山の氷が溶け出す→海面上昇

→②熱膨張による海面上昇

→③気候変動(乾燥化の進行・ハイパー台風やハリケーンの発生)→農林業・漁業への影響・自然災害の増加

④最後に、思考過程をきちんと筋の通るように整理してみるということだ。

[例1] 民主主義は、国民の、国民による、国民のための政治だ。

このよう政治が実現されるためには、多数決の前に、国民が自由な議論をすることができなければない

自由な議論のためには、国民に十分な情報が与えられていなければならない。

だから、「知る権利」が国民に保障されなければならない。

特定秘密保護法は、この「知る権利」を大きく制限することになる点に問題がある。

[例2] 大化の改新は天皇中心の政治を理想とした。

そこで、土地と人民を国のものとし、口分田を与えて耕させる代わりに、租・庸・調・雑徭などの税をおさめさせることにした。

しかし、租・庸・調・雑徭などの税は重く、口分田を捨てて逃亡する農民が増える。

また、人口の増加により口分田が不足する。そこで、新たに開墾を進める必要が生じる。

そこで、新たに開墾した土地は永遠に自分のものにしてよいとする。

有力貴族や寺社が、逃亡農民などを使いこぞって開墾を進める。

私有地・私有民の増加→荘園が発生する。

地方の荘園領主は、有力な貴族や寺社に自分の荘園を寄進し年貢を納めることで、守ってもらおうとするようになる。

公地公民の制度は崩れ、天皇の力は弱まる。

全国一の荘園領主となった藤原氏を中心とする貴族政治が行われるようになる。

このように筋の通る整理をするためには、書いて整理をするという作業が大切になる。

これははじめからすっきりとはできないだろう。それでもよい。最初は幼稚でへたくそでも、幾度も繰り返しているうちに次第に整理できてくるからだ。それが成長だ。わからないことを恐れてはいけない。わからないからといってためらってはいけない。大切なのは、実行すること、前進すること、粘り強く繰り返すこと。今わかることを可能な限り確実にして前に進むこと。愚公山を動かす。

3 「実力」をつけるためには、儀式のような勉強をしてはならない。

ただ塾の宿題をやっているのがこの典型だ。宿題というお札に答えを記入して、塾の祭壇に出せば、何か御利益(ごりやく)があるのか。

宿題をやるなといっているのではない。やるのなら、自分の身になるような仕方でやれと言っているのだ。

自分の身になる勉強をしろ。

4 「実力」をつけるためには、無駄な勉強をしてはならない。

塾が、基本問題集・応用発展問題集・総合復習問題集のような三つの問題集を勧めたとする。

この3つを同時並行的にやると、多くの生徒はただやって◯つけをするだけで、全く身についていないということが多い。

当たり前だ。問題集をやるということに時間をとられ、身に着けるということができないからだ。

こういう無駄な勉強をしていてはダメだ。自分の身になる勉強をしろ。

自分の力に応じて、どれか一つを選んでやればよい。

まず、わかる問題だけやって、わからない問題はすぐに解説と答えを見ることだ。

ただし、解説を読んで、答えを埋めても効果はない。

問題と解説のポイントをノートにまとめてみることが必要だ。

このノートをいく度もやりなおしたり、補充したり、つくりなおしたりする。

一つに絞ったことによって浮いた時間で、①知識を徹底的化・確実化するための繰り返しと、②考え方・説明を論理で覚えることをする

のだ。この点は、次ページに具体例を示す。

ちなみに、ノートにまとめる際には、図や表を書くことも大切。それは時間がかかりそうだから、目で見るだけで覚えたい? だから、

すぐに忘れるのだ。急がば回れがもっとも近道だ。自分で書いて整理してみると理解が深まり、忘れにくくなる。映像化すると場所や

イメージで覚えているので、なかなか忘れない。2の①光合成の図参照。

楽な勉強をしろといっているのではない。たくさんの勉強を身につくように工夫してやることで、楽しめといっているのだ。

問題集の利用の仕方とノートの作り方の具体例

|

基本問題

1選挙の原則を四つあげなさい。順番は問いません。

下からそれぞれの説明を選び記号で答えなさい。

( )

( )

( )

( )

ア.財産や性別に関係なく、選挙権があたえられる。

イ.国民は一人一票の選挙権を持つ。

ウ.無記名投票で行われる。

エ.選挙権を持っている人が、議員を直接選ぶ。

2なぜ選挙の原則が必要なのですか?

3このような選挙の原則が完全に認められたのはいつからですか。

次の中から一つ選びなさい。

1889年 1925年 1945年 1971年

4 今選挙に行かない人が増えています。これを何といいますか。

( )

5 1人の議員を選ぶのに選挙区Aには50万人の有権者がいるとします。ところが、他の選挙区Bでは1人の議員を選ぶのに10万人の有権者しかいないとします。すると、選挙区Aの投票権の価値は、選挙区B の投票権の価値の5分の1しかないことになります。このように人口の多い選挙区と人口の少ない選挙区では1票の価値に差が出ることを( )といいます。

|

答

1 ①普通(選挙の原則)(ア)②平等(選挙の原則)(イ)③秘密(選挙の原則)(ウ)④直接(選挙の原則)(エ)

2(日本は)民主主義(の国だから。)

3 1945年 4投票率の低下 5一票の格差

解説

2から解説します。

日本は民主主義の国です。①民主主義とは、国民の、国民による、国民のための政治です。②日本のような、大きな領土と多くの人口を持つ国では、国民が議員を選び、その議員が国会で話し合って法律などを決める議会制民主主義の制度がとられます。③このため、国会議員の選挙においては、国民の意見が国の政治に正しく反映されるようにする必要があるのです。⑤そのために、普通・平等・秘密・直接選挙の原則が定められているのです。つまり、選挙の原則が民主主義を保障するのです。

次に1の選挙の原則について解説します。

日本国憲法は、選挙人の資格を、人種、信条、性別、社会的身分、門地(家柄)、教育、財産、収入によって差別してはならないと定めています。これは、選挙では次の四つの原則が守られなければならないことを定めたものだ言われます。

①普通選挙の原則 財産や性別に関係なく、選挙権があたえられることをいいます。1925年以前は、税金を一定額以上の納めている男子にだけ選挙権が認められていました。1925年に普通選挙法が成立し、納税額による制限はなくなり、成人男子に選挙権が認められましたが、女子には認められませんでした。敗戦後の1945年に、女子にも選挙権が認められ、1946年から施行されました。ですから、3の答えは1945年となります。

②平等選挙の原則 国民は一人一票の選挙権を持つことをいます。法の下の平等を定めた憲法14条からも当然のことです。

③秘密選挙の原則 投票の秘密を守るために、無記名投票で行われます。明治時代には、警察官や立会人の監視のもとで、住所・氏名を書いて印鑑を押して一票を投じるというやり方がなされましたが、これでは、国民一人一人の自由な選択はできませんね。

④直接選挙の原則 選挙権を持っている人が、議員を直接選びます。その方が国民の意思が直接政治に反映されやすいからです。

4 このように選挙は民主主義を支える意味を持つのに、選挙に行かない人が増えています。これを投票率の低下といいます。政治は自分たちの生活に大きな影響を持ちますから、みんなが選挙に参加する必要があります。

5 B選挙区の投票権の価値を1としますと、A選挙区の投票権の価値は5分の1となります。1つのパンを1人で食べるのが,選挙区B です。これに対して1つのパンを5人で分けるのが選挙区A です。これは平等ではないので、選挙の違憲無効を主張する裁判が起こされ、最高裁も違憲性を認めるようになっています。選挙は無効としていません。やりなすとものすごいお金もかかるし、国の政治も安定しなくなるからです。

|

|

応用問題

次の各文の( )を適切な言葉でうめなさい。同じ言葉を何回使ってもよい。

日本国憲法は、選挙人の資格を(1 )、信条、(2 )、社会的身分、門地(家柄)、(3 )、財産、(4 )によって差別してはならないと定めている。これは、選挙では次の四つの原則が守られなければならないことを定めたものだ。

①(5 )選挙 の原則

財産や性別に関係なく、選挙権があたえられることをいう。

1925年以前は、税金を一定額以上の納めている男子にだけ選挙権が認められていた。

1925年に(6 )法が成立し、納税額による制限はなくなり、成人(男子)に選挙権が認められた。

敗戦後の1945年に、(7 )にも選挙権が認められ、1946年から施行された。

②(8 )選挙の原則

国民は一人一票の選挙権を持つ。

③(9 )選挙 の原則

投票の秘密を守るために、無記名投票で行われる。

明治時代には、警察官や立会人の監視のもとで、住所・氏名を書いて印鑑を押して一票を投じるというやり方がなされたが、

これでは、国民一人一人の自由な選択はできない。

④(10 )選挙の原則

選挙権を持っている人が、議員を(11 )選ぶ。その方が国民の意思が直接政治に反映されやすい。

|

答 1人種 2性別 3教育 4収入 5普通 6普通 7女性 8平等 9秘密 10直接 11直接

解説

日本国憲法は、選挙人の資格を、人種、信条、性別、社会的身分、門地(家柄)、教育、財産、収入によって差別してはならないと定めています。これは、選挙では次の四つの原則が守られなければならないことを定めたものだ言われます。

①普通選挙の原則 財産や性別に関係なく、選挙権があたえられることをいいます。1925年以前は、税金を一定額以上の納めている男子にだけ選挙権が認められていました。1925年に普通選挙法が成立し、納税額による制限はなくなり、成人男子に選挙権が認められましたが、女子には認められませんでした。敗戦後の1945年に、女子にも選挙権が認められ、1946年から施行されました。ですから、3の答えは1945年となります。

②平等選挙の原則 国民は一人一票の選挙権を持つことをいます。法の下の平等を定めた憲法14条からも当然のことです。

③秘密選挙の原則 投票の秘密を守るために、無記名投票で行われます。明治時代には、警察官や立会人の監視のもとで、住所・氏名を書いて印鑑を押して一票を投じるというやり方がなされましたが、これでは、国民一人一人の自由な選択はできませんね。

④直接選挙の原則 選挙権を持っている人が、議員を直接選びます。その方が国民の意思が直接政治に反映されやすいからです。

|

|

発展問題

問題1 議会制民主主義と政党の関係を250字以内で説明しなさい。

問題2 なぜ選挙の原則が大切なのか。200字以内で記述しなさい。

|

|

問題1

①民主主義とは、国民の、国民による、国民のための政治である。

②日本のような、大きな領土と多くの人口を持つ国では、国民が議員を選び、その議員が議会で話し合って法律などを決める議会制民主主義の制度がとられる。

③ここでは、政治的な意見を同じくする人々が、その政策を実現するために集まって政党を作る。

いくつかの政党が、国民一人一人の意見を大きないくつかの選択肢にまとめあげることで、議会での議論が可能になる。

④したがって、議会制民主主義は政党なしには機能できず、政党政治と表裏一体の関係にある。(240字)

問題2 ①民主主義とは、国民の、国民による、国民のための政治である。

②日本のような、大きな領土と多くの人口を持つ国では、国民が議員を選び、その議員が国会で話し合って法律などを決める議会制民主主義の制度がとられる。

③このため、国会議員の選挙においては、国民の意見が国の政治に正しく反映されるようにする必要がある。

⑤そのために、普通・平等・秘密・直接選挙の原則が定められている。つまり、選挙の原則が民主主義を保障する。(200字)

|

自分のノート

|

議会制民主主義と政党の関係

①民主主義とは、国民の、国民による、国民のための政治である。

②日本のような、大きな領土と多くの人口を持つ国では、国民が議員を選び、その議員が議会で話し合って法律などを決める議会制民主主義の制度がとられる。

③ここでは、政治的な意見を同じくする人々が、その政策を実現するために集まって政党を作る。

いくつかの政党が、国民一人一人の意見を大きないくつかの選択肢にまとめあげることで、議会での議論が可能になる。

④したがって、議会制民主主義は政党なしには機能できず、政党政治と表裏一体の関係にある。(240字)

なぜ選挙の原則が大切なのか。

①民主主義とは、国民の、国民による、国民のための政治である。

②日本のような、大きな領土と多くの人口を持つ国では、国民が議員を選び、その議員が国会で話し合って法律などを決める議会制民主主義の制度がとられる。

③このため、国会議員の選挙においては、国民の意見が国の政治に正しく反映されるようにする必要がある。

⑤そのために、普通・平等・秘密・直接選挙の原則が定められている。つまり、選挙の原則が民主主義を保障する。(200字)

選挙の原則

日本国憲法=選挙人の資格を、人種、信条、性別、社会的身分、門地(家柄)、教育、財産、収入によって差別してはならない→四つの原則

①普通選挙の原則 財産や性別に関係なく、選挙権があたえられる

*1925年以=税金を一定額以上の納めている男子にだけ選挙権

*1925年に普通選挙法→納税額による制限はなくなる。成人男子に選挙権が認められる。

*1945年に、女子にも選挙権→1946年から施行

②平等選挙の原則 一人一票の選挙権を持つ。←法の下の平等を定めた憲法14条

③秘密選挙の原則 投票の秘密を守るために、無記名投票で行われる。

*明治時代には、警察官や立会人の監視のもとで、住所・氏名を書いて印鑑を押して一票を投じる→一人一人の自由な選択ができない

④直接選挙の原則 有権者が議員を直接選ぶ。←国民の意思が直接政治に反映されやすい。

投票率の低下=選挙は民主主義を支える意味を持つのに、選挙に行かない人が増えている。

政治は自分たちの生活に大きな影響を持つ。→みんなが選挙に参加する必要がある

一票の格差=人口の多い選挙区と人口の少ない選挙区では1票の価値に差が出ること

1人の議員を選ぶのに

選挙区Aには50万人の有権者がいる

選挙区Bには10万人の有権者がいる。

選挙区B の投票権の価値を1とすると、選挙区Aの投票権の価値は、選挙区B の投票権の価値の5分の1しかないことになる。

*1つのパンを1人で食べるのが選挙区B⇔1つのパンを5人で分けるのが選挙区A

平等ではない→選挙の違憲無効を主張する裁判が起こされ、最高裁も違憲性を認めるようになっている。

選挙は無効としていない。やりなすとものすごいお金もかかるし、国の政治も安定しなくなるから。

|

|